龙头村是平利县新农村建设示范村,经过两年建设,经济迅速发展,面貌大为改观。5月17日,记者专程走访了平利县城关镇龙头村。

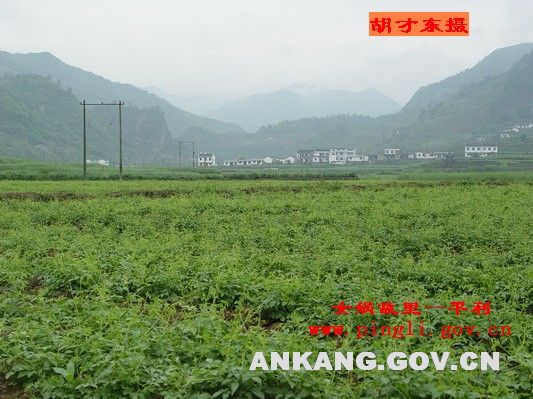

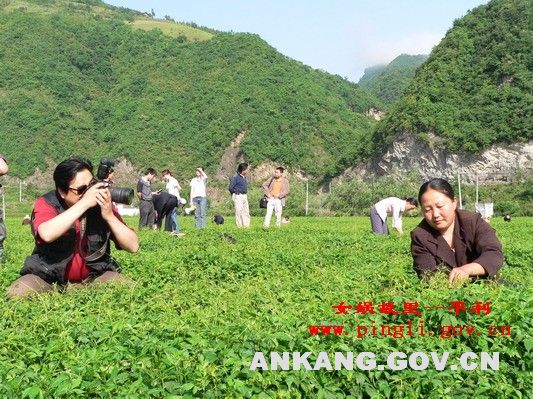

出平利县城沿平镇二级公路向东南方行约5公里,便觉眼前一亮——一栋栋飞檐翘角的徽派建筑点缀在青山绿水间,白墙青瓦分外醒目;一簇簇桑树使整个山腰笼罩在绿茵中;一条平整的水泥路蜿蜒在冲河岸边,路边的香樟树似一排友好的使者向来人表示着温馨的问候;河湾的坝子里,一色儿的绞股蓝如一张硕大的绿色地毯,在初夏的温热里带给人丝丝凉意———好一派乡村新貌!

村支书贺贤林、村主任陈名第告诉我们,龙头村辖5个村民小组,271户1100人,土地面积12平方公里,拥有耕地面积1290亩,桑园600亩,2005年农民人均纯收入2133元;平镇二级公路穿村而过。新兴的徽式民居,分布在冲河两岸。村民们把这种山水田林路综合治理的新景象,形象地总结为“山顶造林戴帽子、山腰建园赚票子、川坝产业钱袋子、河岸樟柳变样子”。

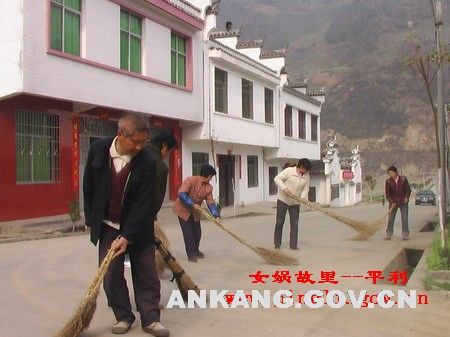

几年前,这里还是另一副模样:低矮阴暗的土墙房;晴天一身灰、雨天一身泥的泥土路;村民们出村得涉水过河;同许多乡村一样,柴草乱垛、粪土乱堆、污水乱泼、垃圾乱倒、畜禽乱跑。“早上听鸡叫、中午听鸟叫、晚上听狗叫”,是村民沉闷生活的真实写照。2003年下半年,县委、县政府启动了生态示范村建设,村民们积极响应,将规划付诸实践,自此龙头村开始了日新月异的变化———

产业建园有板块。本着“板块布局,集约经营,大户带动,小户参与”的模式发展绿色产业,龙头村形成川坝地绞股蓝、坡地桑园两个板块。绞股蓝从2003年的5亩发展到2005年300亩,形成80亩以上的大户2户,添置了2套加工机械;坡地桑园60亩,年养10张蚕的大户5户。以支部加协会的方式建立了绞股蓝、蚕桑两个专业协会,适时培训生产、加工技术,并向产品拓销延伸。与2003年比,绞股蓝平均亩收入净增500元;养蚕量增加100张,平均张收入净增32元;拓宽农民收入渠道,2005年外出劳力打工200多人,创收100多万元。仅上述三项收入达163.65万元,占全村农民经营总收入的54.9%。农民收入稳步增长,人均纯收入2005年比2003年净增311元,比2004年净增203元。

民居建设有特色。本着“便利、舒适、环保”的要求,龙头村在县上有关部门的帮助下,定出民风民俗的特点,依山傍水,将后山生存条件较差的住户搬迁到公路沿线,形成“丁”字型的街坊,又各自独立的农家小院。新建“白墙青瓦、格字窗、码头墙”徽派风格的77户,建筑面积10626m2,户均138m2;旧改“调檐焊脊、墙体刷白,门窗油漆,室内外地面硬化”秦楚风格的97户,建筑面积12416m2,户均128m2;这两种建筑风格农户、人口分别占到全村的64.2%和55.3%。建沼气池、改灶、改圈、改厕的50户,占全村农户的18.5%。使用防氟炉155户,占全村农户的57.2%。庭院绿化以桃、柑桔、枇杷、青竹、鱼塘荷花为特色,植树4万株,栽竹100亩,改造荷塘3口,60户完成绿化规划任务;初具规模形成特色的5户农家乐院,245户吃上安全自来水,新建两处垃圾台和两处掩埋点,村民告别了一些生产生活的不良现象,生活环境大为改观。

基础设施有改善。以农业综合开发为契机,龙头村新修河边防护堤1300延米,大小引水灌溉堰道4025延米,改水塘3口,保灌300亩,扩灌190亩,修田间机耕路1535米,农业综合生产能力明显提高。组织村民投劳17000余个,新修村组公路3218米,宽4.5米,硬化宽度3.5米,修拱桥、涵桥、观赏桥各一座,村南、村北横跨冲河与平镇二级路对接。新修饮水池一处,铺设主管道5100延米,辐射三个居民点,服务175户人家。打造生态家园,退耕还林2202亩,森林覆盖率达到83%;按“河边柳、路边樟、房前屋后造观赏林”的规划要求,累计植树5500多株;营造了四季“树荫、叶绿、花繁、果丰”的新村景色。

村级班子有活力。龙头村以支部为核心的村级组织健全,培养了3名年轻有文化的后备干部,建立了党员活动室、农民技术学校、图书室、广播室、干部办公室,实行了村干部轮流值班工作制度,成立了民主理财监督小组,实施了村务、财务公开和民主议事制度,实行民主决策。建立了村民自治章程和村规民约,把村民的权力、义务、经济管理、社会管理、村风民俗、社会治安、邻里关系、婚姻家庭、计划生育、赡养老人、环境卫生等纳入管理的范围。以双文明户、科技示范户、产业大户评选为载体,累计评选典型90户,实行动态量化管理。组建了民间乐队和绞股蓝茶艺表演队,营造了村民健康向上的现代文明氛围。群众对党支部班子的满意率在90%以上,民主管理群众的满意率达到85%以上,2005年被省委、省政府命名为文明村。

说到龙头村的未来,包村干部、城关镇副镇长贾文意满怀信心:现在的龙头村,基础条件较两年前有了改观,更重要的是,村民的思想观念发生了很大的变化,生产方式、生活习惯也在发生生变化,投身新农村建设的积极性越来越多,龙头村一定会成为新农村建设的“龙头”。

扫一扫在手机打开当前页

点击我为您语音播报