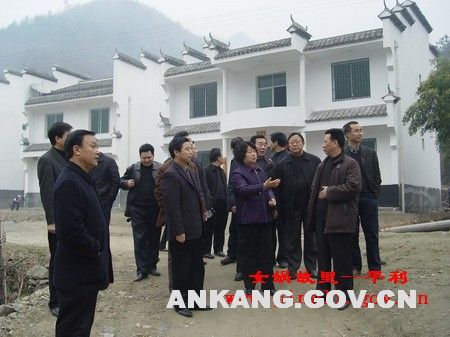

“青瓦白墙华盖房,平利农家新模样;和谐新村何处有,巴山深处画中藏。”这是副省长张伟在平利县视察新农村建设时的一番感言。近两三年来,凡到平利农村的人都和省长有同样的感受。“碧水蓝天马头墙,翠竹绿树映山庄”,特色独具的陕南徽派建筑,让山里的乡村美不胜收。

有人要问,中央提出新农村建设不过数月,平利的新农家变化怎么会这么快?是的,中央作出新农村建设的决定只是半年时间,可平利几年前就在干着和新农村建设精神要求相一致的一番事业,它不是巧合,而是平利人较早地把握住了山区农村发展的必然趋势。

论工业、交通、商贸等,平利无优势而言,而论生态,论田园风光,平利的优势大有文章可做。2003年元月,县委、县政府确立了“生态立县”的发展战略,按照这一战略,在农村工作中,他们提出以建设“陕西最美丽的乡村”为长远目标,以优势区域即安平路沿线百里生态经济长廊的率先突破为带动,集中实施“生态环境、主导产业、特色民居、基础设施、基层组织建设”五大工程。这一决策部署,符合新农村建设的基本要求,使平利在新农村建设上走出了前瞻性的一步。实施茶饮产业“一业率先突破”,平利“绿色生态经济强县”的品牌已在西北打响;乡村独具特色的“陕南徽派” 民居建筑,已让平利声名鹊起,人气旺盛!

随着绿色产业的做大做强,农民和市民收入水平的差距在逐步缩小,城乡最突出的差距体现在生存环境,农村有的地方不通路,不通车,不通自来水,无法看电视,无法打电话,因此加快改变农村基础设施落后状况,成为新农村建设和收入大幅增长的农民的迫切要求。经过调整完善,平利对新农村建设提出了“八个一”和“八个有”的标准,“八个一”是有一个科学可行的发展规划、一项特色鲜明的支柱产业、一个文明和谐的居住环境、一个通畅便捷的入户道路网络、一套安全方便的饮水设施、一套基本完善的公共服务体系、一个富有活力的新型经济组织、一个坚强有力的村级班子;“八个有”是农户有稳定的增收项目、有美观适用的住房、有增收致富的技能、有安全便利的自来水、有厨厕圈沼标准化设施、有可靠的养老保障、有文明和谐的生活习俗。在资金使用上,按照“用途不变、渠道不乱、各计其功”的原则,由计划、财政部门牵头,把扶贫、工赈、农业、林业、水利等涉农资金,列出清单,提出到重点乡、村的计划,提交县政府研究确定后,集中使用于新农村建设,做到集中火力攻重点,建一村成一村,建一片成一片,确保有限的资金发挥最大的效益。

县委书记何邦军说,建设“新农村”不是表面化的建设“新村庄”,不是“面子工程”,而要让“美丽的乡村”成为“生产力”!实际效果确实如此。我们在平利的乡村看到,青山碧水下的徽派村庄吸引着众多的城里人,旅游产业空前火爆,宾馆和农家乐是家家爆满。

城关镇龙头村2组村民雷方海曾在城里开了三四年饭馆,2004年3月,他听县委书记的话带头将旧房改造成陕南徽派样式,当年8月7日,农家乐开张,此后人流不断,尤其是今年更是天天爆满,就连重庆、湖北等地的游客也慕名而来。5月21日,县上举办“茶之旅”文化节时,他那天接待了14席,还退了7席。老雷2005年的农家乐收入5万多元,今年更看好。对比之下,他说开农家乐比在城里开饭馆赚钱多。现在,他家5个人一人一部手机,电脑用手机上网,空调也装了4个。过去出门一脚泥,一看就知道是农村人,现在水泥路通到门口,出门进城皮鞋还是锃亮的。过去龙头村穷,娃娃外出不说村名,现在问孩子“哪个地方的”?他们会骄傲地说“龙头村的”!

村支部书记贺贤林和村主任陈名弟现在都是大忙人,既要忙村里的事,还要隔三岔五地向慕名前来参观取经和媒体的记者介绍情况。说起旅游业,陈名弟一脸地兴奋。他介绍说,过去,你就是备下“山珍海味”也没人来,村容脏乱差,隔河隔水,无桥无路,谁来干啥?县委书记何邦军包抓龙头村后,指导我们选择绞股蓝一业率先突破,农民收入增加后,在书记和有关部门的大力支持下,投工投劳17000个,投资500多万元,解决了路、桥、水、电,改建起了徽派民居,主导产业、生态环境、居住条件等一下变得让城里人羡慕起来。现在不少盖了徽派民居的村民打算向雷方海一样发展“农家乐”,“乡村游”已成为龙头村又一充满生机的新兴产业。分手之前,陈名弟撂下一句话:我们有信心把龙头村建成平利乃至安康“第一村”!

扫一扫在手机打开当前页

点击我为您语音播报